点击次数:5次

点击次数:5次 打印

打印

地形图!无论是小班区划、造林设计、森林抚育、林草湿资源监测,还是应对森林火灾,地形图都能帮我们理清思路、找准方向。

一、什么是地形图

地形图:表示地物、地貌平面位置和高程的正射投影图,主要用等高线表示地貌。简单说,地形图就是把真实的地形、地物 “画” 到纸上的地图。它用各种线条、符号和颜色,精准呈现出山地、道路、河流、沟渠等信息。

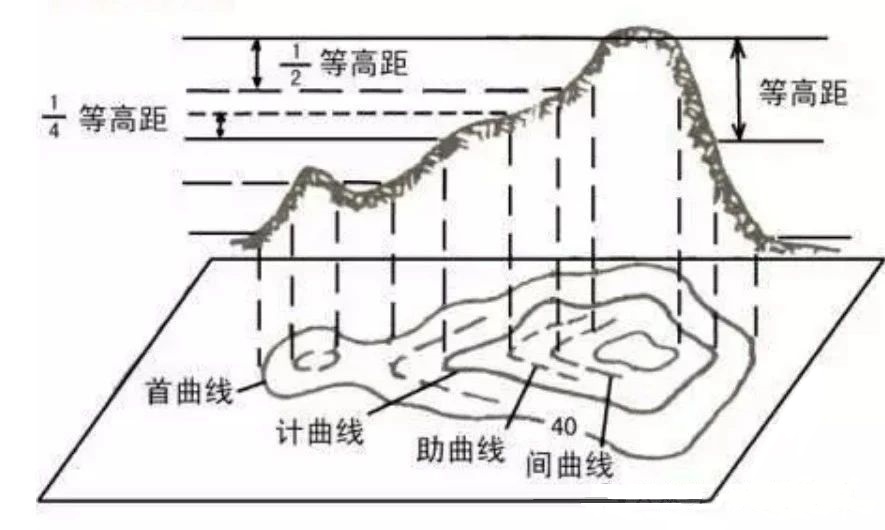

二、地形图中主要的等高线

1.首曲线,也叫基本等高线,是按基本等高距测绘而成的,是地形图上最常见、最基础的等高线,通常用细实线(线宽约 0.15毫米)描绘 。它就像地形的 “基础画笔”,一笔一划勾勒出地形的大致轮廓。在同一幅地形图中,基本等高距是固定不变的,这意味着相邻首曲线之间的高差相等。比如,一幅等高距设定为10米的地形图,每一条首曲线代表的高程数值都是 10米的整数倍,相邻两条首曲线的高程差就是10米。通过这些密集排列的首曲线,我们能初步判断地形的大致起伏状态,了解山丘、山谷等基本地形的分布范围。

2.计曲线,又叫加粗等高线,是为了方便我们快速计算高程而特别设置的 。规定从0米起算,每隔四条首曲线就加粗描绘一条计曲线,并用粗实线(线宽约0.3毫米)表示。它的出现,就像在复杂的等高线丛林中开辟了一条清晰的 “主干道”。计曲线除了线条加粗外,还会标注高程数值,这大大提高了我们读取高程的效率。比如在一片密密麻麻的等高线中,我们可以先找到计曲线,读取其标注的高程,再依据基本等高距,快速推算出周边首曲线代表的高程,进而准确掌握某点的海拔高度。

首曲线是计曲线的基础,计曲线是在首曲线基础上的提炼与强化。

3.间曲线:是等高线的一种,全称 “半距等高线” ,属于补充等高线,用于显示首曲线无法详细表示的局部地貌形态。绘制规则按1/2基本等高距描绘,用长虚线表示 ,可不闭合,主要在局部区域加绘,用于更精准呈现地貌细微变化,比如小丘、低地等。作用意义:能让地形图地貌表达更细致,帮助使用者准确识别微小地形起伏,在测绘、地质考察、工程建设(如公路选线需精细了解地形)等场景,辅助精准分析地形,避免因首曲线概括性导致的细节缺失影响判断。

4.助曲线:是等高线的一种,也叫辅助等高线。绘制规则按1/4基本等高距描绘(也可按任意高度),用细短虚线表示 ,一般不闭合,仅用于补充显示局部更细微的地貌,像首曲线、间曲线都难以呈现的微小地形起伏。作用意义:进一步细化地貌表达,让地形图对地貌的呈现更精准全面,在需要精细分析地形的场景(如高精度工程测量、地质研究),能辅助精准捕捉微小地形特征,为相关工作提供更细致的地形依据。 比如在精密的隧道施工勘测中,助曲线可帮助识别微小凸起或凹陷,避免施工偏差。

地物符号定位点确定方法:两个图形下中央,方圆三角当中量;底部宽大底中间, 下有直角角顶上。

5.示坡线:示坡线是垂直于等高线的短线,用于指示斜坡降低的方向,也被称为降坡线。作用是在地形图上,当等高线上没有高程注记时,可通过示坡线来快速判断地形的高低起伏,区分山丘、洼地等地形;绘制位置通常绘在沿山脊及山谷线的方向上,也会在山头、山嘴、谷底等地形的等高线上出现;绘制方法从等高线起,向坡度降低的方向绘制垂直于等高线的短线,其长度一般较短,通常为2-3毫米左右,具体长度可根据地形图的比例尺和实际需要进行调整。表示的判断方法:

5.示坡线:示坡线是垂直于等高线的短线,用于指示斜坡降低的方向,也被称为降坡线。作用是在地形图上,当等高线上没有高程注记时,可通过示坡线来快速判断地形的高低起伏,区分山丘、洼地等地形;绘制位置通常绘在沿山脊及山谷线的方向上,也会在山头、山嘴、谷底等地形的等高线上出现;绘制方法从等高线起,向坡度降低的方向绘制垂直于等高线的短线,其长度一般较短,通常为2-3毫米左右,具体长度可根据地形图的比例尺和实际需要进行调整。表示的判断方法:

(1)山丘:如果示坡线从内圈指向外圈,说明中间高、四周低,为山丘或高地。例如,在一组闭合的等高线中,示坡线从等高线的内侧指向外侧,表明该地形是隆起的山丘。

(2)洼地:若示坡线从外圈指向内圈,则表示四周高、中间低,为洼地或盆地。例如,在等高线图形中,示坡线由外向内指向,说明此处是低于周围地面的洼地。

(3)山脊:山脊是沿着一定方向延伸的高地,其等高线向低处凸出,示坡线垂直于等高线且指向山脊两侧的下坡方向。

(4)山谷:山谷是两个山脊之间的凹地,等高线向高处凸出,示坡线同样垂直于等高线,但指向山谷底部的下坡方向。

三、地形图中各等高线原理

(一)、等高线:地面上海拔高度相同的各点的连线

1.同线等高:同一条等高线上的各点等高

2.等高距全图一致:等高距即指两条相邻等高线之间的高度差。

3.等高线是封闭的曲线:但在一幅图上不一定全部闭合。

4.两条等高线决不能相交--但在陡崖处,等高线可以重合。

5.等高线疏密反映坡度缓陡:等高线稀疏的地方表示缓坡,密集的地方表示陡坡。

6.等高线与山脊线或山谷线垂直相交:等高线穿过山脊线时,山脊线两侧的等高线略呈平行状。等高线穿过河谷(山谷线或集水线)时,向上游弯曲,成反V字形。

7.两对等高线凸侧互相对称时,为山岳的鞍部,也叫山的垭口。

9.示坡线表示降坡方向:示坡线是与等高线垂直相交的短线,总是指向海拔较低的方向。

10.高处突出为山谷--凸高为谷,是集水区。等高线向低处突出为山脊--凸低为脊,是分水岭。

(二)、等高线在高程中的特征(1) 0米线:表示海平面,也是海岸线;

(2) 0-200米:平原地形(等高线稀疏,广阔平坦);

(3) 200-500米:丘陵地形(相对海拔<100米,等高线稀疏,弯折部分较和缓);

(4) 500米以上:山地地形(相对海拔>100米,等高线密集,河谷转折呈V字形)

(5) 2000米、3000米线:反映中山和高山;

(6) 高原地形:海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏

(7) 4000米线:反映青藏高原和高山的特征。

(三)、地图符号颜色及地貌、

1.绿为林地蓝为水,地貌、公路棕色绘,其它符号都用黑。

2.等高闭合是规律,弯曲形状象现;线多山高线少低,坡陡线密坡缓稀。

3.等高线显示地貌原理:由底到顶,高度相等;水平切开,垂直投影。

4.地貌识别:

山顶凹地小环圈,区别要看示坡线;

山顶短线向外指,凹地短线向里边;

山背曲线向外凸,山谷曲线向里弯;

山背凸棱分水线,山谷凹底合水线;

两山相连叫鞍部, 高低两组等高线;

群山相连最高处,棱线称为山脊线。

5.四种地形地物分布规律:

山成群,形似脉, 小山多在大山内;

先抓大山做骨干, 记了这脉记那脉。

上游窄,下游宽, 多条小河汇大川;

河名顺着河边写, 流向流速看注记;

桥梁渡口有几处, 深度底质要熟悉。

6.道路:平原地,多而宽, 山丘地,窄而少;

山区若是有大路, 多沿河旁和山谷。

7.居民地:平原密,山区稀; 要记村镇有规迹;

桥、堡、店、镇靠公路, 沟、涧、岭、峪在山区;

泡、湾、河、洼顺水找, 村、屯、庄、窑多散居。

DYY